Послеродовой мастит

Послеродовой мастит — преимущественно одностороннее воспаление молочной железы во время лактации в послеродовом периоде.

У первородящих мастит наблюдается в 2 раза чаще, чем у повторнородящих. Крайне редко мастит развивается у беременных и грудных детей (мастит новорожденных). У женщин, родоразрешенных путем кесарева сечения, мастит развивается чаще, чем у рожавших через естественные родовые пути.

Частота лактационного мастита колеблется от 0,5 до 6%. Она трудно поддается учету, т. к. по большей части он развивается через 2–3 нед. после родов, т. е. когда женщина находится дома.

Этиология и патогенез

Надо отметить, что в последние годы частота послеродового мастита несколько уменьшилась, однако течение заболевания характеризуется большим числом гнойных форм, резистентностью к лечению, обширностью поражения молочных желез, тенденцией к генерализации. Факторами неблагоприятного течения мастита являются несвоевременная диагностика, поздняя обращаемость и неадекватное лечение в амбулаторных условиях. У 90% больных возбудителем мастита является золотистый стафилококк (Staphylococcus aurens или St. epidermalis), реже — Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae.

Мастит, вызываемый Staphylococcus aureus, называют эпидемическим (распространяется по железистой ткани), а вызываемый другими возбудителями — эндемическим (распространяется по перигландулярной соединительной ткани).

Эндемический мастит в свою очередь разделяется на 3 формы:

- застой молока (milk stasis),

- неинфекционное воспаление (noninfections inflammation),

- острый мастит.

Первые две формы могут перейти в острый мастит.

Дольчатое строение, множество естественных полостей, обилие жировой ткани, интенсивное кровообращение, широкая сеть молочных протоков и лимфатических сосудов способствуют быстрому распространению воспалительных процессов в молочной железе. Наиболее частые входные ворота инфекции — трещины сосков. Возможно интраканаликулярное проникновение возбудителей инфекции через молочные протоки железы при кормлении грудью или сцеживании молока. Из эндогенных очагов (гематогенным и лимфогенным путем) возбудители инфекции распространяются крайне редко.

Факторами риска развития мастита являются трещины сосков и лактостаз. Причинами появления трещин на сосках могут быть пороки их развития (уплощенные, втянутые, субконические и др.), позднее прикладывание ребенка к груди, неправильная техника кормления ребенка грудью, кормление более 20 мин, грубое сцеживание молока, отсутствие функциональной подготовки сосков к кормлению, индивидуальная лабильность эпителиального покрова сосков, слишком активное или вялое (у недоношенных) сосание, умеренно или чрезмерно выраженный лактостаз, нарушение санитарно-эпидемиологических норм послеродового периода.

Бактериологические данные позволяют рассматривать послеродовой мастит как заболевание, обусловленное госпитальной инфекцией. Циркулирующие в родильных домах штаммы золотистого стафилококка через трещины сосков лимфогенным путем распространяются на паренхиму железы, вызывая в ней воспалительный процесс, реже возбудители инфекции проникают в железу через молочные протоки, открывающиеся на соске (галактогенный путь распространения инфекции). Инфицирование сосков обычно происходит при кормлении ребенка грудью. Источником может быть инфекция, находящаяся в носоглотке ребенка, питающегося молоком матери.

Мастит разделяется на интерстициальный и паренхиматозный. Однако строгое разграничение возможно только в начале заболевания, в дальнейшем же воспалительный процесс поражает как интерстициальную, так и паренхиматозную ткань.

Гнойный мастит среди кормящих женщин может стать причиной эпидемической вспышки.

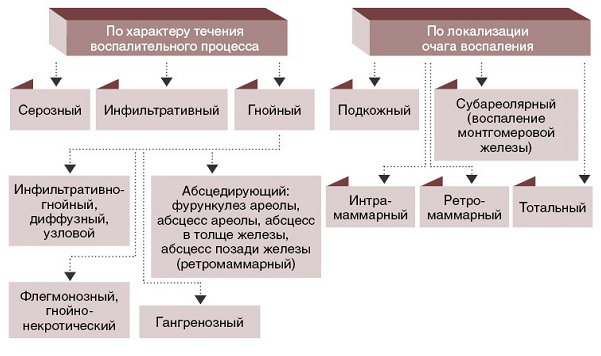

Классификация мастита

Клиническая картина и диагностика

Очень часто (в 85,8% случаев) маститу предшествует лактостаз, поэтому необходимо проводить дифференциальную диагностику.

Клиническая картина лактостаза прежде всего характеризуется нормальной или несколько повышенной температурой при общем хорошем состоянии родильницы; родильница ощущает тяжесть в железе, при пальпации обнаруживается хорошо отграничивающееся продолговатое образование с как бы зернистой поверхностью. Достаточное кормление, осторожное сцеживание обычно ликвидируют застой молока.

Повышение температуры тела при лактостазе иногда рассматривают как физиологическое явление («молочная лихорадка»), однако если температура сохраняется дольше 24 ч, ее следует расценивать как проявление инфекции. По мнению ряда авторов, лактостаз является латентной стадией мастита. При лактостазе не нужно ограничивать прием жидкости, а также использовать мочегонные и слабительные средства.

Серозный мастит обычно начинается остро, появляется тяжесть и боль в молочной железе, температура тела повышается до 38–39 °С, возникает озноб, ухудшается общее состояние (головная боль, слабость), боли в молочной железе усиливаются, особенно при кормлении ребенка или сцеживании молока. Молочная железа увеличивается в объеме, отмечается гиперемия кожи, при пальпации определяются болезненность, умеренная инфильтрация тканей без четких границ.

Обследование молочных желез проводят обязательно в положении родильницы лежа, причем обнажают и обследуют обе молочные железы, как болезненную, так и здоровую, и их соски. В первую очередь обследуют здоровую молочную железу.

При запоздалом или неэффективном лечении серозный мастит в течение 1–3 дней переходит в инфильтративный. При этом нарастают явления общей интоксикации: усиливаются боли в молочной железе, ухудшается состояние родильницы, нарастает слабость, появляются озноб, гипертермия в пределах 38–40 °С, нарушается сон. Молочная железа напряжена, увеличена в объеме, отмечаются гиперемия и отечность кожи. Прощупывается плотный, резко болезненный инфильтрат, подмышечные лимфатические узлы увеличиваются. Продолжительность этой стадии — 5–8 дней.

Если инфильтрат от проводимого лечения не рассасывается, то происходит его нагноение. Для гнойного мастита характерны высокая температура тела (39 °С и выше), озноб, нарушение сна, слабость, потеря аппетита, усиление местных симптомов воспаления, значительное увеличение и деформация молочной железы. Инфильтрат молочной железы обычно резко болезненный при пальпации. Если он располагается неглубоко, то при нагноении определяется участок размягчения и возникает флюктуация. Такой мастит называют абсцедирующим.

Нагноение инфильтрата происходит в течение 48–72 ч, частота его встречаемости — 4,6–11,1%

Диагноз гнойного мастита устанавливают на основании жалоб больной, анамнестических сведений и клинических проявлений, а также данных дополнительных исследований. В крови количество лейкоцитов составляет до 12–20×109/л, отмечается нейтрофилез, повышение СОЭ, иногда снижение уровня гемоглобина и числа эритроцитов. Важное значение имеет бактериологическое исследование грудного молока, гноя, а при высокой температуре тела и ознобе — крови. Применяют также УЗИ и термографию (реже пункцию инфильтрата), которые позволяют обнаружить начальные изменения, следить за динамикой процесса, своевременно выявлять переход инфильтративной стадии в гнойную.

В тех случаях, когда в молочной железе имелось несколько инфильтратов, подвергшихся нагноению, мастит считается флегмонозным. Температура при этом нередко повышается до 40 °С, наблюдается повторный озноб, резко ухудшается общее состояние, симптомы которого напоминают сепсис. Молочная железа резко увеличена, болезненна, пастозна, хорошо выражена поверхностная венозная сеть, инфильтрат занимает почти всю железу, кожа над пораженным участком отечная, блестящая, красная с синюшным оттенком. Часто по поверхности пораженной железы тянутся красные полосы воспаленных лимфатических сосудов (лимфангит). При нагноении в отдельных участках пораженной железы определяются зыбления. Несколько гнойных полостей могут сливаться друг с другом. В крови обнаруживаются высокий лейкоцитоз (до 15 000), резкий сдвиг формулы белой крови влево, анэозинофилия, лимфопения, снижение уровня гемоглобина.

При флегмонозном мастите возможна генерализация инфекции с переходом в сепсис. Особенно опасно возникновение септического шока

Наряду с типичным течением лактационного мастита в последние годы наблюдаются стертые и атипично протекающие формы заболевания, характеризующиеся относительно легкими клиническими симптомами при выраженных анатомических изменениях. Инфильтративный мастит может протекать с субфебрильной температурой, без озноба. Это затрудняет диагностику и обусловливает недостаточность терапевтических мероприятий.

УЗИ-диагностика

Существенную роль в диагностике любого мастита играет УЗИ. При серозном мастите выявляют затушеванность рисунка альвеолярного дерева и лактостаз. Для начальной инфильтративной стадии мастита характерны участки гомогенной структуры с зоной воспаления вокруг и лактостазом. При гнойном мастите чаще всего обнаруживают расширенные протоки и альвеолы, окруженные зоной инфильтрации — «пчелиные соты». УЗИ позволяет легко диагностировать абсцедирующую форму мастита, при этом выявляют полость с неровными краями и перемычками, окруженную зоной инфильтрации.

Иногда для диагностики гнойного мастита прибегают к пункции молочной железы.

Мастит может осложниться лимфангитом, лимфаденитом, образованием молочных свищей (после самопроизвольного вскрытия или операции), редко – сепсисом

Значительную трудность представляет диагностика ретромаммарной формы мастита. Наиболее информативным методом является УЗИ.

Методы лечения

Лечение следует начинать при появлении первых признаков заболевания, что в значительной мере способствует предотвращению развития гнойного воспаления. Грудное вскармливание при мастите противопоказано ввиду реальной угрозы инфицирования ребенка, поступления в его организм антибиотиков и других лекарственных препаратов, применяемых для лечения матери.

Медикаментозные методы

При серозном и инфильтративном мастите проводится антибактериальная терапия в основном антибиотиками широкого спектра действия. Антибактериальную терапию проводят 5–7 дней в зависимости от тяжести заболевания. При отсутствии признаков абсцедирования применяют как пероральные, так и парентеральные формы препаратов. При гнойном мастите антибиотики назначают только парентерально.

Схема лечения

Антибиотики (в/м в течение 5–7 дней):

- цефазолин по 1 г 2–3 раза в сут.;

- цефрадин по 1 г 2–3 раза в сут.;

- цефтазидим по 1 г 3 раза в сут.;

- амоксициллин + клавулановая кислота в дозе 1,2 г 2–3 раза в сут.;

- клиндамицин по 0,6 г 3 раза в сут.;

- линкомицин по 0,6 г 3 раза в сут.;

- цефалексин по 0,5 г 2–3 раза в сут.

Противогрибковые лекарственные средства:

- флуконазол по 150 мг 1 раз на курс лечения или

- нистатин по 500 000 ЕД 4 раза в сут.

Препараты, регулирующие лактацию:

- бромкриптин по 2,5 мг 2 раза в сут. в течение 14 дней;

- харберголин по 0,5 мг 2 раза в сут. на протяжении 1–2 дней.

Антигистаминные препараты: дифенгидрамин, хлоропирамин, прометазин, хифенадин, лоратадин, кетотифен и др.

В комплексном лечении больных маститом важное место занимают средства, повышающие специфическую и неспецифическую иммунную реактивность. Проводят переливание плазмы по 150–300 мл, вводят γ-глобулин, полиглобулин по 3 мл в/м через день, на курс 4–6 инъекций.

Больным инфильтративным и гнойным маститом проводят инфузионную терапию, используя реополиглюкин, реомакродекс, полифер, гемодез, альбумин, раствор глюкозы, изотонический раствор хлорида натрия, 4% раствор кальция хлорида, 4–5% раствор натрия гидрокарбоната и др. Комплексное лечение мастита даже при положительном результате следует проводить в течение 7–10 дней.

Хирургические методы

При отсутствии положительного эффекта от консервативной терапии мастита в течение 2–3 сут. показано хирургическое лечение в специализированных хирургических отделениях. Вскрывают абсцесс (делают радикальный разрез), удаляют некротизированные ткани и используют дренажно-промывную систему в течение нескольких суток, применяя антисептические средства. Местно для очищения раны используют протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин), позже — мазевые повязки (левомеколь, диоксиколь). При выраженной интоксикации проводят инфузионную, дезинтоксикационную, десенсибилизирующую терапию, применяют антибиотики широкого спектра действия и др.

Своевременное и правильное выполнение операции позволяет предупредить распространение процесса на другие участки молочной железы, в значительной степени способствует сохранению железистой ткани и достижению благоприятного косметического результата

Физические методы

В зависимости от формы мастита следует применять физические методы лечения. При серозном мастите используют волны дециметрового или сантиметрового диапазона, ультразвук, УФ-лучи, при инфильтративной форме — те же физические факторы, но с увеличением тепловой нагрузки. При гнойном мастите (после хирургического вмешательства) применяют электрическое поле УВЧ в слаботепловой дозе, в дальнейшем — УФ-лучи в субэритемной, а затем в слабоэритемной дозе.

Профилактика

Профилактические мероприятия в период беременности и во время кормления грудью:

- личная гигиена — главное средство профилактики любого инфекционного заболевания;

- своевременное выявление у беременных экстрагенитальных заболеваний, анемии, генитальных и других инфекций;

- повышение защитных сил организма;

- обучение беременных правильной технике прикладывания ребенка к груди, кормления и сцеживания;

- подготовка во время беременности сосков молочных желез (контрастный душ, массаж, растирание сосков грубыми тканями, гимнастика околососкового кружка, направленная на устранение их уплощения, тренировка циркулярных мышц соска и т. д.);

- медикаментозная регуляция уровня лактации, направленная как на повышение количества вырабатываемого молока, так и на временное снижение или полное его подавление;

- своевременное выявление и лечение трещин сосков и лактостаза;

- местное применение холода, физиотерапевтических средств;

- использование молокоотсосов.

В послеродовом периоде для воздействия на молочные железы можно применять физические факторы:

- КУФ-облучение;

- магнитотерапию низкочастотную;

- СВЧ-терапию дециметровыми волнами;

- ультразвуковую и лазеротерапию.

Перед каждым кормлением и сцеживанием необходимо тщательно мыть руки теплой водой с мылом. Каждый день рекомендуется менять бюстгальтер или специальные прокладки, принимать воздушные ванны.

Перед кормлением и после него молочные железы необходимо обмывать теплой водой, смывать остатки молока с груди без использования мыла, т. к. оно сильно высушивает кожу и способствует образованию трещин. Необходимо дать соскам высохнуть после кормления и водной процедуры в течение 10–15 мин.

Для профилактики образования трещин после кормления сосок и ареолу следует смазывать растительными маслами (облепиховым, шиповника и др.), специальными лечебными бальзамами и гелями (бепантен, пурелан и др.).

Медицинский информационно-справочный ресурс

Медицинский информационно-справочный ресурс